青春无悔——1979

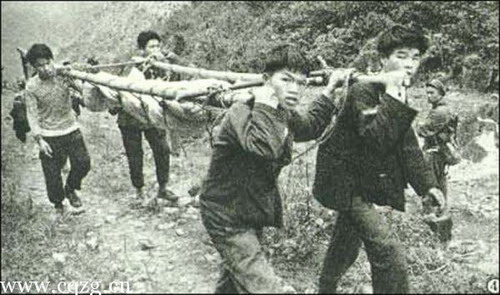

(13) 第一支担架隊

战场上看到的第一支担架队是在1979年2月17日的清晨,那是总攻开始后的不久。每一副担架都是由3至5名支前民工抬着,一队担架队總有大概20至30副担架. 后面跟着几个护送担架队的战士和一些輕伤能自行下战场的士兵,也有那么一两个衛生員跟著看护。

担架上總有一张棉被, 还活着的伤员会把头露出來. 如果棉被把整副担架都盖着, 那就是已经牺牲了的战友。

很多人都会向我们打听,战場上是怎样处理自己牺牲的战友的。

如果是战斗防御, 那就好办了,把他们集中在战壕內, 等待二线部队把他们送回祖国。

當我们在向敌人进攻時如果有战友牺牲了,在战斗间隔的時候, 我们一定会把牺牲了的战友遗体抢下來,整理一下, 放在一起,等待二线部队或民工把他们送回去。

但是如果我们在進攻后不再在原地停留,那就只好等后续部队上來后由他们处理。 但有一条, 就算是残缺的遗体,我们部队也一定把他们送回去,好好安葬,决不把他们留在越南。

當然,也有些牺牲后馬上找不到的烈士, 我们师有專門的战場打扫队. 專门寻找他们。

炸飛掉的當然也有。

回到后方的烈士, 除了登記他们的个人资料和所属部队番号外, 后方给他们洗沐,然后換上新軍裝,再抬到烈士墓園。

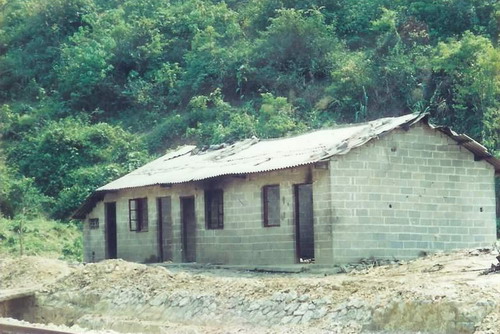

照片上的小房子战前是隘口鐵道边的鐵路工人的宿舍,

我们到达后曾是我们

的連部。 进攻开始后被163师师医院用作其中一个牺牲烈士的处理中心。

米七出发陣地的路就在旁边,163师487团部分的烈士和488团的烈士都是经米七运回祖國的,他们就在這间小房子里被进行登記,洗沐,換新軍装和打包的,然后再被送到山上的烈士陵园。

這就是最初在隘口遂道山上的163师烈士墓。這個墓里埋葬的士兵,是一个既曾

和我一起上学的同学, 毕业后又一起下乡的知青, 最后又是一起參軍的战友。

这个烈士陵园在80年代被凭祥市政府分別移迁到了南山烈士陵园和匠止烈士陵园。

战争打到諒山的時候,特別是扣馬山战役,战斗結朿后因为刚好已经是晚上. 山又高又陡. 天又不断下雨,而且到处是地雷. 担架隊根本上不去, 488团的一个連有20多个傷员, 攻打扣马山战斗结束后的當晚送不下山,到第二天大部分都牺牲了,只剩下一个北京的排长和一个珠海的士兵活下來了。

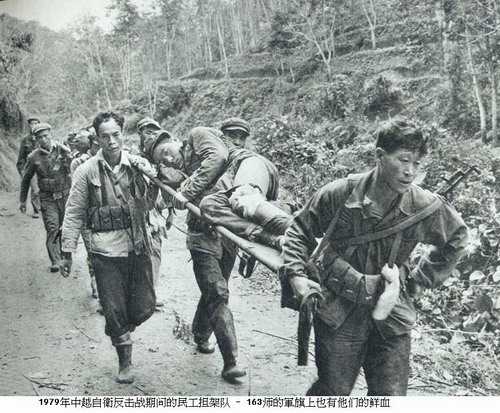

跟著163师的担架隊,大都是當時在广西各地征集的复员退伍軍人和當地民兵,他们在同登和諒山战役中也作出了很大的牺牲。

軍人是服從軍令上前线, 民工是为什么申請上前线呢?

軍旗上也染有他们的鲜血!

绝大部份的支前担架队都是由广西當地的民兵组成的,他们都是以當時的公社为單位。部队在向越軍发起攻击時, 他们就在后面跟著。部队过去后他们就负责把死伤的士兵抬回国內,从国內返回前线時则负责把一些軍用物资, 包括补充的弹药, 干粮食品, 救伤药物和其他必需品运往前线。

广西和越南都是亚热帶的丛林地区, 山势万分险峻。每运送一位伤员, 就需要3到4位民工;每从一座刚刚攻打下來的山头抬一位伤员下山, 就得好几个小時,而且还得冒着越軍的炮火袭击和游击队的袭击。

同登战役的早期, 我们的担架队和伤员经常在往返前线和后方的途中受到越軍和他们老百姓的袭击,有好一些伤员就是这样牺牲的,担架队员也牺牲不少。

千万別忘了他们!