中越边境自卫反击战的一个故事

文章发表于中网新空气之军事天地 作者:陶陶

对此文,我并不肯定其真实性,但是,总觉得对那些已经尽了力而不得不成为战俘的我军士兵的际遇感到难过,其实我们应该要宽容一些,体谅一些。毕竟他们不是为了荣华富贵去投敌,他们已经尽了他们的职责,饱受了常人所未经历过的苦楚与磨难。

是的,他们成为战俘也许令我们面子无光,感情上也说不过去,很难接受这一现实,但是,人毕竟是人,总有一种求生的意识,因此在极端情况下的一种求生方式,我们是否应该要体谅呢?

我们的传统就是这样:宁死也不能降。于是就有个个胸前挂着的“光荣弹”,但是生命是无价的,仅仅因为绝不能成为战俘这种丢面子的事就随便的将一条生命抹去,我不禁要问——这值得吗?

这是很多年前的一个故事,现在回想起来都有些模糊了,好在脉络还清楚。

这是很多年前的一个故事,现在回想起来都有些模糊了,好在脉络还清楚。当时我还在大学读书,可能是在80年,我大三的时候。正要吃饭的时候,来了两个人,一个是我在省委机校时的同学曹大明,另一个看上去面熟,却一时想不起是谁。一阵寒暄之后我才知道他是徐钧,三年前我在景洪工作的时候他曾和我的另一个同学来过我的宿舍,我们还在一起留过影,这张照片就在我的影集里,我在上面写了红楼梦里宝钗的一句词:任它随聚随分,韶华休笑本无根。

这句词我是不经意写的,但是却验证了我后来的许多事,但不是今天我这个故事的内容,就省去了。我开玩笑地说:“你现在是团长了吧?”他一张娃娃脸,带很重的四川口音说:“啥子团长,给老子活到今天就不错了。”我一听这话知道事情不是很顺。他还是那样小小的个子,一付精力充沛的样子,三年前我的印象也是一样的,当时他不满一米六的高度,穿着崭新的军服,鲜红的领章倒影在双颊上,介绍时说他已经是指导员了,着实让我吃了一惊,一讲起话来才知不会假,一套一套的。今天,他的脸有点焦碎,也没穿军服,不过神情还好,满愉快的样子,曹大明说,徐钧今天从监狱里出来,我们上那个饭馆搓一抬,我看看徐钧,你从监狱出来?他笑笑说:“不像?”我虽然还没见过从监狱里放出来的人,但是肯定不会是这个欢天喜地的样子。

我赶紧说走罢,心想这是怎么回事,别让同学知道了我和劳改释放分子在一起才好。

不一会我们三人有说有笑地来到那个新建设小吃店,(在昆明小西门往云大走的坡脚)现在已经不在了。这个店的特点是买散的啤酒,用大碗喝,大约是两毛钱一碗,当时就算是很便宜的。此时经过一阵聊天之后,我们都知道了这几年相互的情况,我在大三念英文,曹大明还在机关,徐钧确实刚从监狱出来,明天回四川老家,原来判了一年,但是因为家中是独子,办成监外

执行,不过也待了差不多半年,实际上只有半年了。

喝了几碗啤酒之后,心情就更好了,徐钧就说我这个人有点倒楣,我顿时竖起耳朵于是就有了下面的故事:“我们在景洪分别后不久中越关系就吃紧了。报上老是越军骚扰边境的消息。

“我们写了很多请战书,你知道我是指导员,天天忙着搞动员,也许我和连长都是四川知青的原故,我们连补了几十个四川新兵,也就是十八岁的吧。训练这些新兵还真不容易,因为新兵多,我和好多老兵一样有点担心,生怕打战轮不到我们,这样就惨了,别说是我,就连我们团长都没打过战,当兵能打战,这种机会怎么能放过?一排长还写了血书,没关系,是用针扎手指头 弄出点血写的。主要是表示一下决心。没想到根本不用写,我们连本来就是第一波突击队。”

“打响的前一天那才叫乱,我们连还没到河口,俩新兵就让运输团的车给撞死。”

“是不是有句诗,出征未捷身先死,常使英雄泪满襟。住在屏边的那一夜,我忙完后,心情激动睡不着,带着通讯员出来走走,在黑夜里看见对面山上模模糊糊有些人在挖什么,我很好奇,就走了过去,发现他们在挖坟坑,也许是有命令的原故,这些人作业都是静稍稍的,他们见到我都没理睬,我当然知道他们在干什么,于是故意带了个幽默感说:‘喂,是不是挖得太多了?’没人理我,此时此刻,我第一次感到了人生的孤独无助,于是悻悻而归,途中忽然想起明天晚上也许我就会一个人躺在其中的那个坑里了。”

“事实上,我们连里好几个兵就是第二天就应验了我的这个预感,这也不需要什么先知先觉,明摆着的。”

“第二天,战争开始了。我是步兵,从来没有过几个小时排山倒海式炮击的体验,真是壮观,可惜你们是不可能有机会看到的了。整座城市几分钟后就灰飞烟灭了。”

“然后我们就发起冲锋,一开始还可以,但是越到后来就越难,主要是失去炮火的支援,一个山头一个山头地攻,你妈的费了半天攻上去才发现上面只有一个人,还是个女的,我们的人越打越少。几天下来,大家都很气,根本就没有什么越军,都是些守山头的土越共,而且他们用的还都是些中国武器,仓库里都是些中国大米,都是中越合作抗美时中国援助的。我们这支部队比较厉害,伤亡有点惨重,但是反倒把士气打起来了,战争是很奇怪的,用一般人的眼光来说简直是太可怕了,几个山头打下来,我们都成了杀人机器,见到敌方动的东西就一阵冲锋枪,一路横扫,我在想明天就到西贡了吧,这是当时我们神速进军给我的错觉,后来我知道,这个错觉害了我,如果我还有机会,我不会再犯这个错误,当然,也不会有这个机会了。”

“二月五日,我和连长被师长直接叫到指挥所,我还是第一次和师长这样近地在一起,他说根据前指的命令,我们师还有一个任务没有完成,我当时没搞懂,怎么只有一个任务了,两天之后我就知道是怎么一回事了。他面对我们下达了任务,很简单,就是在今晚奔袭嘎洒,炸掉那里的一个金矿,这个任务太简单了,我和连长根本就不用商量就说了一句坚决完成任务。我走之前还回了一下头,看了看一个头戴耳机的女兵,在又脏又乱的指挥所里显得特别美丽,这就是有点私心杂念了吧。”

徐钧眨眨眼,对我笑笑,我却听呆了。

“我们当天下午二时就开始第一次避开山头,走上大路,急行军赶往目的地。可能是这几天老爬山的原故,走起大路来更是飞速。天黑下来的时候,我们已经到了嘎洒,这时我们的运气就转背了,差不多到了次日凌晨我们都找不到那个金矿,抓了个当地人一问才知道我们的地图上所标的金矿位置与实际位置差了六十公里,指挥所命令我们返回。这时我和连长面对一个很诱人的选择,那就是用我们的神速回程时找到那个金矿,虽然时间长了一点,但是大家的感觉会好一点,师长会高兴的。我甚至想到了师长在臭骂参谋长。或者参谋长就让我当好了,这真是荒唐的思想,一时糊涂了。”

“我们确实是神速,一夜之间,不仅找到了目标,而且把它炸了个稀巴烂,越南人的黄金从此应该断了来路。可是我们和指挥所失去了联系,还没搞明白是怎么回事,我们用收音机收到了新华社关于撤军的消息。师指挥所肯定已经回到到河口了。而我们还有一百多公里,大家又累又渴,本想就地扎营休息,可是这下怎么敢,马上就开始又一次急行军,可是已经晚了,大路上没见越军,可凌乱的坦克轮辙表明他们在抢回失去的阵地,也许几个小时前冲回边境,我一想手心就发凉,马上命令离开公路,但是荒野小路就没法神速了,特别是亚热带丛林,走一步都要费牛劲,那些个飞机杆,平时满柔软的,现在每棵都像是长矛。到了半夜,实在不行了,我们就呆在一个山头上,好好说起来,可以看见祖国了。可是不再敢前进。山下这时马达隆隆,我们看下去,好家伙越军大部队正在开进,后来我知道这就是113师,越军主力,我们找了几天没找到,现在它神气了,反扑会这样快。”

“第二天早上,大家都因为睡了一觉,清醒了不少。刚才我忘了说,我们因为前几天都是打硬仗,所以这次奔袭时只有四十多人了,排长也只剩一个一排长了,我和连长还在,我是指导员,也是支部书记,解放军就是这一点和别的不一样,关键时候听指导员的,我成了最高领导。支委会分析了一下,觉得必须躲起来,白天不能轻举妄动,先过了今天吧,指挥所会不会想个办

法。 ”

“其实,我后来才知道,指挥所根本就不知道他们后撤时丢了一个连,这当然要怪我。先躲一躲的想法其实是很荒唐的,这是自己安慰自己的说法,越军一旦冲回边境,肯定要回扫中国掉队的部队,我们一路慌里慌张,到处都是足迹,怎么躲得过去。到了下午,就有越军喊话了。那些话就跟我们学的越语一样,只不过现在他们是用中国话,缴枪不杀,你们被包围了等等,这我就不重复了。 ”

“我,连长,一排长,另外临时又增补了两个班长为支委,开了个支委会,决定死战,反正是回不去了,我想到了那晚上的坟坑,心想,别说,能睡那些个坟坑还是个幸福。但是我没想到是一排长冲回来报告,说大家都不想打了,我这才发现问题有点严重,除了我们几个,差不多都新兵,半年前恐怕还在万县哪亩田里收稻子,几个兵来找我,脸上惨巴巴的,说家中还有老母什么的,我一下乱了,我想起了我是独子,我死了,我妈怎么办,我父亲死得早,家里母亲还提前找了个媳妇,媳妇我没见过,但只要我妈高兴就行,要不我妈不让我当兵。”

“我看看连长,连长说硬拼恐怕不行,大家都不愿说出那句话,但都在想这句话,一排长说怎么也得先保存实力吧。我心想,那就先投降吧,但怎么说呢? ”

“我怎么也没法说什么,于是我说先弄点水吧,连长从包里拿出一包明凡递给小刘,他的通讯员,小刘就去找水了,一会他提了水来,我们大家拿出压缩饼干就着水就吃开了,一边吃一边想,谁也不说话。”

“一排长提着手,走到一边去,大家还没反映过来,一声惨叫,他自己给自己了一枪,打在大腿上,我们赶紧冲过去,小刘帮他包扎,我骂起来,你昏了,狗日的,一排长疼得疵牙裂嘴,只看着我的眼神有点可怜,我说先这样吧,找几块白布,小刘说那里有白布,我说脱你的短裤,大家醒过来都脱了短裤,你们不知道,军服的短裤是白色的,我也是猛然才想起的,这是为什么? 我们才用树枝栓好白布,越军就冲上来了,他们一上来,我们都没有什么动作,他们忽然明白了什么,但还是两三个人按一个把我们全部用绳子拴起来了,还好,他们弄了个担架抬着一排长。”

“我想,看的书是误导,用白布有什么用?不过谁也没有教过我们怎么投降。到了城里,越军也没怎么折磨我们,他们也没费多少事就知道我是最高指挥官,当然是哪个兵说的这也没什么,我也没有交待过让他们别说,我想起电影里打死不招供的事,为什么不招呢,是就是,这不明摆着的吗?战场上是不一样的。我们被俘后第二天越军来了一个官,八成是相当于我们抗敌工的,带着个翻译,实际上也用不着翻译,他的中国话讲得极好,如果不是此情此景的话,我一定会以为他是河口的苗族。他说了很多,但主要是要我认罪,我说不知道怎么认罪,他说就说你们当了邓小平的炮灰,对越南人民犯下了罪,感到难过,愿意悔过等等。这我不能说,你他妈的越南人烧杀我们的村子我们才来的,干吗要我认罪。心想有没有逃跑的可能。但是过了一会,两个越军押着我的一个兵来了,他们来到我面前停住,两个越军还没等我回过神来就把这个兵的手往后往后使劲一掰,只听卡喳一声,一声惨叫,他的手就脱了,我正在想是不是要对我也这样,另两个越军又押着一个兵上来,我顿时明白过来,就说我认罪我认罪。”

“第三天,越军那个人还有好多人来押我,我上了车,这一趟足足开了一天,到了晚上,他们把我弄到一个十分华丽的地方,我正在想,咦,这也用不着什么糖衣炮弹啊。想着他们就把我带进去了,里面有很多人,大多是金发的外国人,一见我来,马上咔嚓咔嚓照起像来,那个老跟着我的越军叽里咕噜和他们说一通,然后对我说,他们问你什么时候被俘的,我想了想昨天的情况,算了,为了弟兄们我认了。”

“问什么说什么,我知道这都是些记者,摄影的,拍照的,文字的,我就把昨天的一套说了一遍,当了邓小平的炮灰等等。说来也好笑,我这辈子还没见到过西方人,以前进城总想找个高鼻子的外国人看看,没想到这个理想今天实现了,而且还是被他们看。另外那个老跟我的可恶的越军今天看看满可以的,他这么说还会讲英语,我从来就想学英语,今后跟你学吧。”

徐钧对我说:“我回来后不久,中越就交换战俘,这已经是几个月后的事了,从被俘的那天起我就想能回国,不知道怎么的,我就是这样想的。回来的那一天,在河口桥上,中方来了很多护士小姐,个个对我们满好的,还说受苦了,但是我们都没说话,总之是战俘,没有什么好说的。”

“但是心存侥幸,难说也就这样了。可是到了营房,情况就变了,团政治处的王主任见到我拉下个脸,徐钧,从现在起你们都必须接受审查,所有的人都被隔离了。一排长也不例外。一连几天我都坚持说是抵抗不支被俘,可是最后,他们验了一排长的伤,枪口太近,一口咬定是他自己打的,后来一排长也承认了,他真是个笨蛋,看红灯记看多了,还是没看过。总之,结论是我决定主动投降,交军事法庭审判。”“后来我知道我们师长找了军区领导,怎么搞的还费了不少劲才判了一年,这不,念我独子,提前释放了。我明天就回家了。”

可能是此事已经过去,徐明好像在说别人的事,十分平静。可能是年龄小吧,满无所谓的。徐明这一走我一直到去年才又见到他,老多了,来看昆明世博会,老婆孩子,很幸福的,但是我想我应该把他的故事讲一讲,要不,人们会忘记掉的。

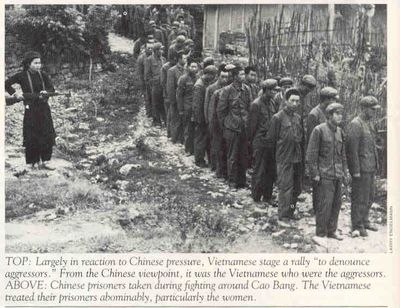

题图照片:

这是一张发表于外刊反映我方士兵成为越方战俘的照片。有很多的人对其真实性置疑,是的,在我们的角度看来,面子上不好看,心里也不舒服,但我相信,这是真的。在战争当中,死亡、受伤、俘虏是经常有的事情,说没有,你也不会相信的。